La mine de Locmaria-Berrien

La mine de Locmaria-Berrien : patrimoine insoupçonné

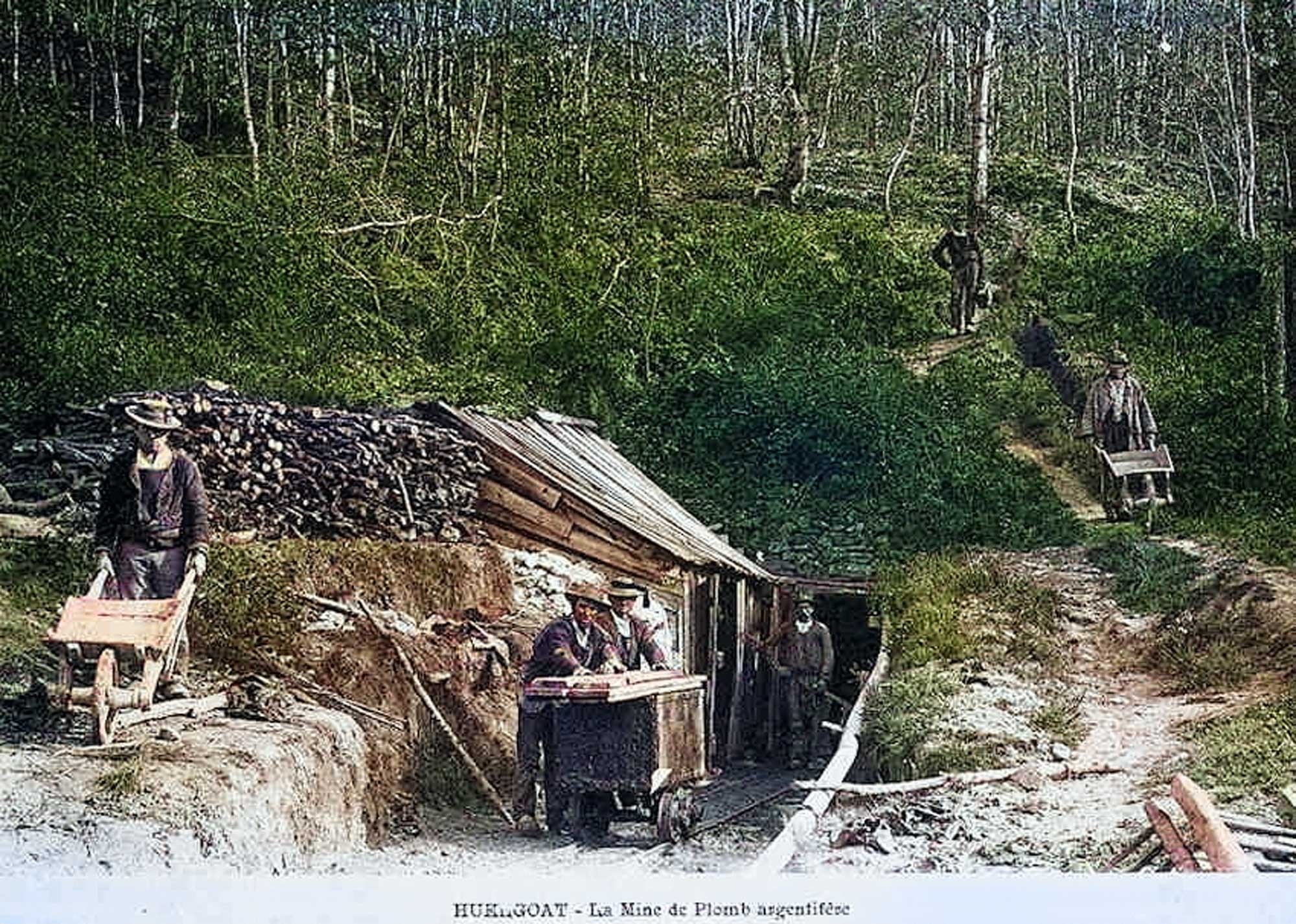

Longtemps oubliée, la mine de plomb et d'argent de Locmaria-Berrien a fait pourtant vivre ce territoire durant deux siècles. L'association ASAM travaille aujourd'hui à valoriser ce patrimoine.

Les filons de Locmaria-Berrien et Poullaouën sont connus et exploités depuis l'antiquité. Ils connaissent des périodes d'oubli, bien qu'utilisés au Moyen Âge par les ducs de Bretagne pour la fabrication de monnaies, avant d'être redécouverts au XVIIIe siècle.

C'est l'âge d'or de la mine avec la création de la compagnie des mines de Basse Bretagne en 1732. Elle devient la deuxième entreprise de la région, employant jusqu'à 2000 personnes.

L'aventure prend fin en 1934, bien qu'elle connaisse un déclin plus tôt.

Le coeur économique d'une région

La mine faisait vivre tout le territoire allant d'Huelgoat jusqu'à Poullaouën.

L'eau nécessaire à l'extraction du minerai était apportée depuis Huelgoat, grâce à un canal de plus de 6 km de long. Le barrage d'Huelgoat fut d'ailleurs spécialement créé à cet effet. Le minerai brut sortant des mines à Locmaria devait être lavé et trié par la suite, puis broyé. Il était ensuite transporté à cheval aux fonderies de Poullaouën où il trouvait son aspect terminal.

L'argent était acheminé jusqu'à l'Hôtel des monnaies à Paris. Le plomb quant à lui était utilisé dans les ports militaires de Brest ou Lorient, mais le gros était envoyé à Rouen, depuis le port de Morlaix.

Les mines apportent des avantages aux locaux, grâce à un certain paternalisme. Une école et une cantine furent construites pour les enfants de la mine, une caisse de secours permet d'indemniser les invalides et les blessés.

Profit financier

Le milieu socio-professionnel est assez original : mi-industriel et mi-rural. Une grande diversité humaine travaille sur la mine, où se mêlent bretons, français et étrangers. En effet, ce sont des ingénieurs allemands et anglais qui dirigent les opérations.

La mine, outre les paysans-mineurs, faisait vivre d'autres secteurs d'activité (bûcherons, commerçants...). Au-delà, ce fut tout de même l'Hôtel des monnaies à Paris qui tira le plus grand profit financier de l'exploitation. Des ingénieurs de l'école des mines viennent se former à Locmaria, qui est un site très avancé au niveau technologique pour l'époque.

Les premières grévistes de Bretagne

La pollution causée par les écoulements des eaux de lavage du minerai, en se déversant dans les ruisseaux, détruit la faune et la flore des abords de rivières. De plus, les conditions de travail dans la mine sont très dures, l'espérance de vie moyenne d'un mineur est de 42 ans : maladies et accidents sont fréquents. Jusqu'à 16 h de travail journalier sont demandés en été.

Plusieurs mouvements de révolte éclatent autour des mines à la fin du XVIIIe siècle. Le plus notable d'entre eux est celui de 1767, où la première grève du monde du travail féminin en Bretagne, bien avant celui des Penn-sardin au début du XXe siècle. La direction de la mine décide d'aligner le salaire des laveuses de Poullaouën sur celui des laveuses de Locmaria, moins bien payées. Au bout de six semaines, la compagnie cède face à la détermination de ces Bretonnes obstinées, véritables grévistes, 22 ans avant la révolution.

Une histoire retrouvée

L'Association pour la Sauvegarde de l'Ancienne Mine de plomb et d'argent de Locmaria-Berrien (Asam) compte une quarantaine de bénévoles, alors que la commune compte moins de 300 habitants. Grâce à cette solidarité et un travail de plus de 20 ans, ils ouvrent la Maison de la mine en juin 2014. Toutes les maquettes sont construites de leurs mains. « Nous trouvions cela triste de laisser cette histoire à l'abandon », explique Josyane le Guern, présidente et membre de l'association depuis ses débuts en 1991

Ajouter un commentaire